Les Amis du Vieux L´Haÿ

” histoire et patrimoine ”

Les sorties culturelles des Amis du Vieux L´Haÿ

Nous organisons régulièrement des sorties culturelles pour enrichir nos connaissances patrimoniales.

Elles sont accessibles à nos adhérents.

Elles font l'objet d'un compte-rendu illustré dans notre bulletin semestriel.

Quelques exemples ci-dessous :

Beauvais

Conseil constitutionnel

Maison de Léon Blum à Jouy-en-Josas

La Maison-Musée de Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

La maison littéraire de Victor Hugo à Bièvres

Voyage à Amiens - Visite de la ville et des hortillonnages

Visite du Collège des Bernardins

Musée Nissim-de-Camondo

Visite de la cathédrale Notre-Dame d’Evreux

Visite commentée du Palais de justice de Paris

Musée de la Marine

Chantier médiéval de Guédelon

Quartier Belleville - Paris

Milly la Foret - Maison Jean Cocteau

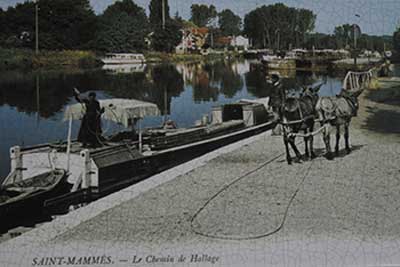

Saint Mammes « Histoire de la batellerie »